一、什么是诬告陷害?

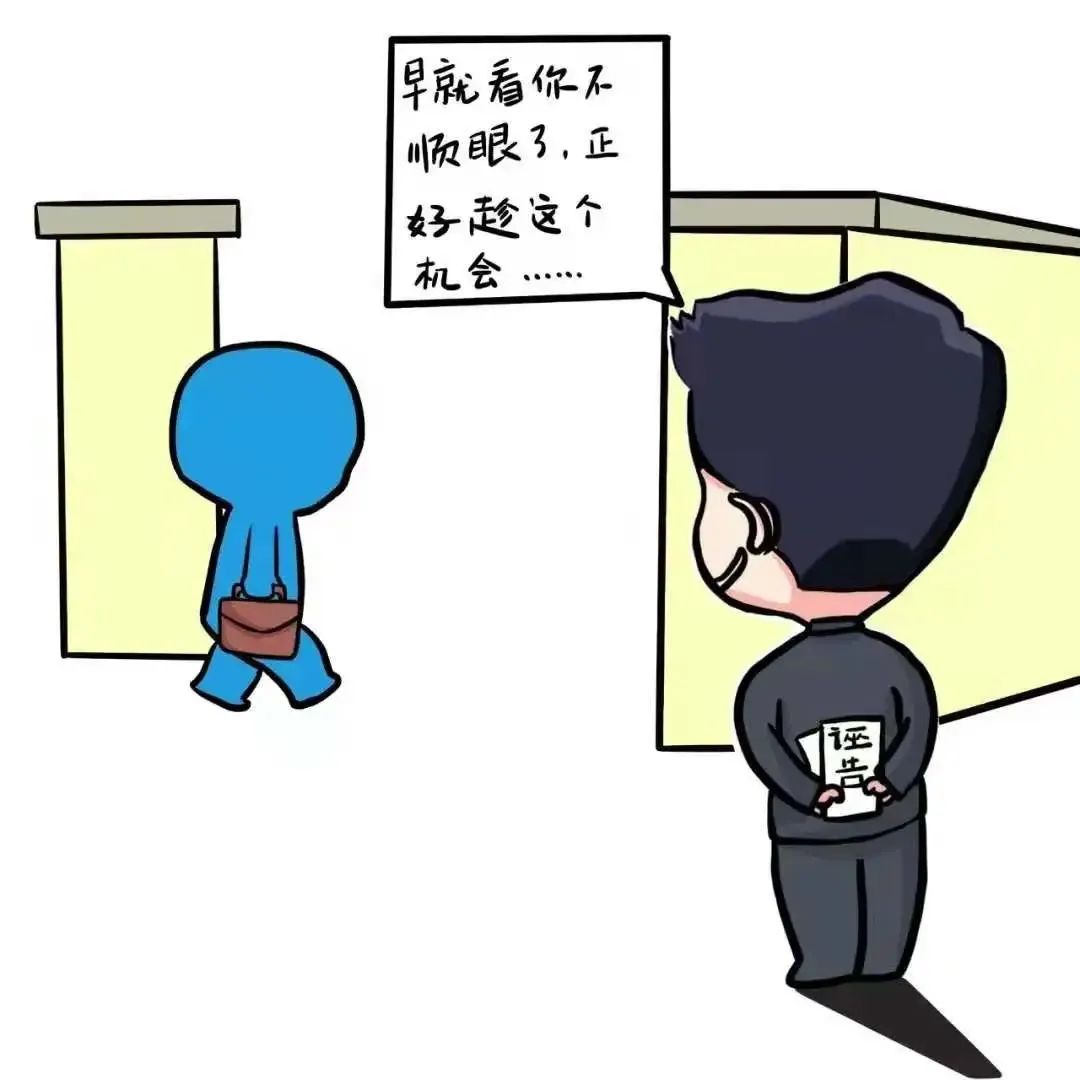

采取捏造事实、伪造材料等方式反映问题,意图使他人受到不良政治影响、名誉损失或者责任追究的,属于诬告陷害。

二、哪些诬告陷害行为应当从重处理?

1.手段恶劣,造成不良影响的

2.严重干扰换届选举或者干部选拔任用工作的

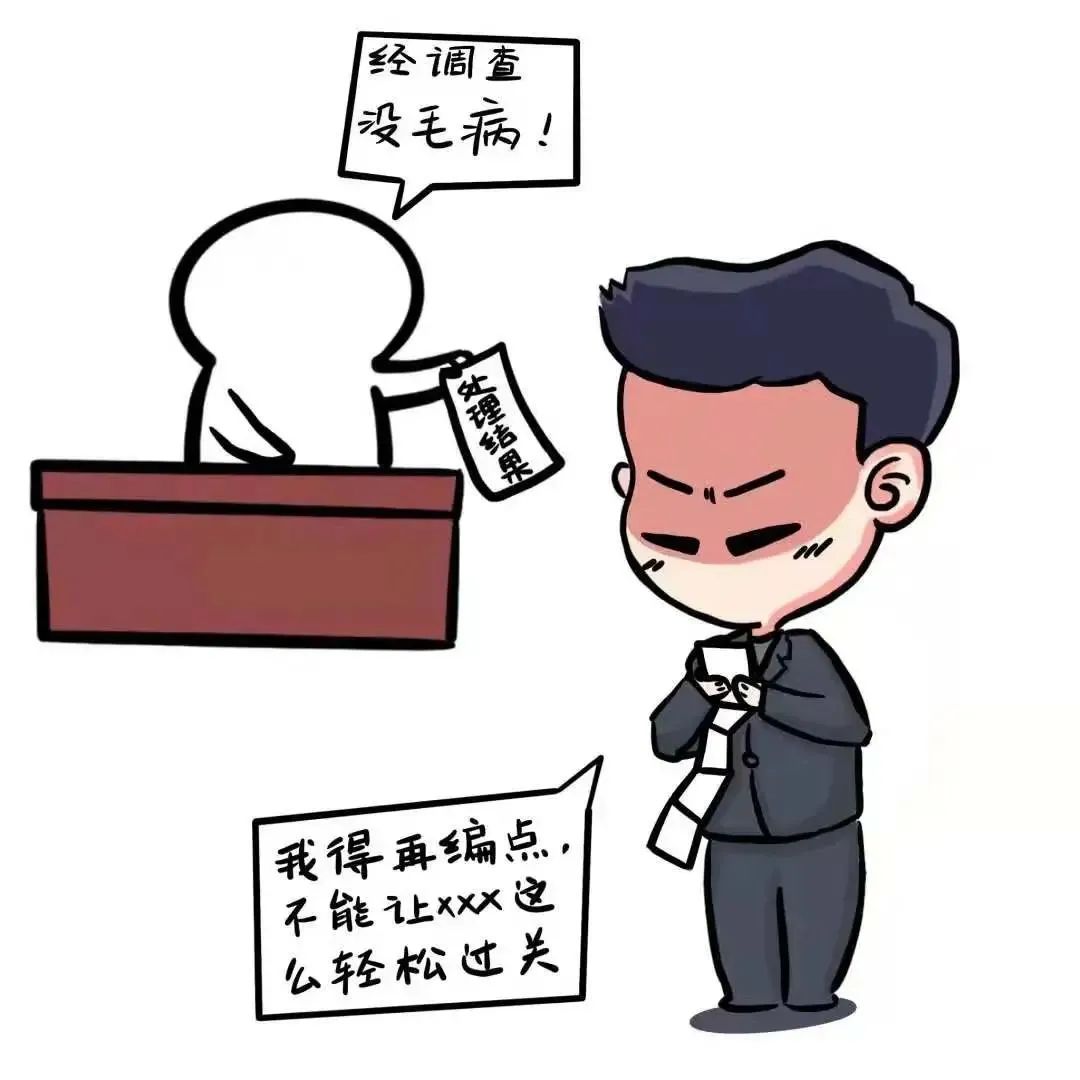

3.经调查已有明确结论,仍诬告陷害他人的

4.强迫、唆使他人诬告陷害的

5.其他造成严重后果的

三、诬告陷害行为要承担什么纪法后果?

《中国共产党纪律处分条例》第五十九条第二款规定,“政治品行恶劣,匿名诬告,有意陷害或者制造其他谣言,造成损害或者不良影响的”,给予警告或者严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的,给予开除党籍处分。

《中国共产党党员权利保障条例》(2020年12月25日中共中央发布施行,以下简称党员权利保障条例)第十一条规定,党员有权向党组织负责地揭发、检举党的任何组织和任何党员的违纪违法事实,提出处理、处分有违纪违法行为党组织和党员的要求。党员进行批评、揭发、检举以及提出处理、处分要求,应当通过组织渠道,不得随意扩散传播、网络散布,不得夸大和歪曲事实,更不得捏造事实、诬告陷害。

《中华人民共和国刑法》(2023年12月29日,中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过《中华人民共和国刑法修订案(十二)》,自2024年3月1日起施行,以下简称刑法)第二百四十三条规定,捏造事实诬告陷害他人,意图使他人受刑事追究,情节严重或者造成严重后果的,依法定罪处罚。国家机关工作人员犯前述罪的,从重处罚。不是有意诬陷,而是错告,或者检举失实的,不适用上述规定。

《中华人民共和国公务员法》第九十九条规定,公务员提出申诉、控告,应当尊重事实,不得捏造事实,诬告、陷害他人。对捏造事实,诬告、陷害他人的,依法追究法律责任。

《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十二条第(四)项规定,对“诬告陷害,意图使他人受到名誉损害或者责任追究等不良影响”的公职人员予以处分;情节较重的,予以降级或者撤职;情节严重的开除公职。

《中华人民共和国治安管理处罚法》(根据2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国治安管理处罚法〉的决定》修正,以下简称治安管理处罚法)第四十二条第(三)项规定,对捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的,处以治安处罚。

四、纪检监察机关应当对失实检举控告予以澄清的情形有哪些?

1.被检举控告人在换届选举、选拔任用、评先评优等工作中受到或者可能受到影响的;

2.被检举控告人人身、财产权利受到侵害或者正常工作、生活等受到不良影响的;

3.已作出明确结论,被检举控告人仍因同一事项受到反复举报,造成不良影响的;

4.其他确有必要澄清的情形。

五、澄清的方式主要有哪些?

1.书面澄清。承办机关将书面澄清函向澄清对象送达。

2.当面澄清。承办机关派员向澄清对象当面澄清。

3.会议澄清。在澄清对象所在单位等一定范围造成影响的,承办机关派员在相应范围内开会澄清。

4.通报澄清。由承办机关及时向其所在单位或者组织(人事)部门通报情况。

5.其他适宜方式澄清。